今年も残りわずかとなりました。

最近は、新しい演奏に対して、無理に理解を示そうとしている偽りの自分がいることにあらためて気づき、ただ好きで鑑賞するのに、そんなに義務的な志など要らないのでは?ということに気づき、今まで以上に好きなものだけを聴いています。

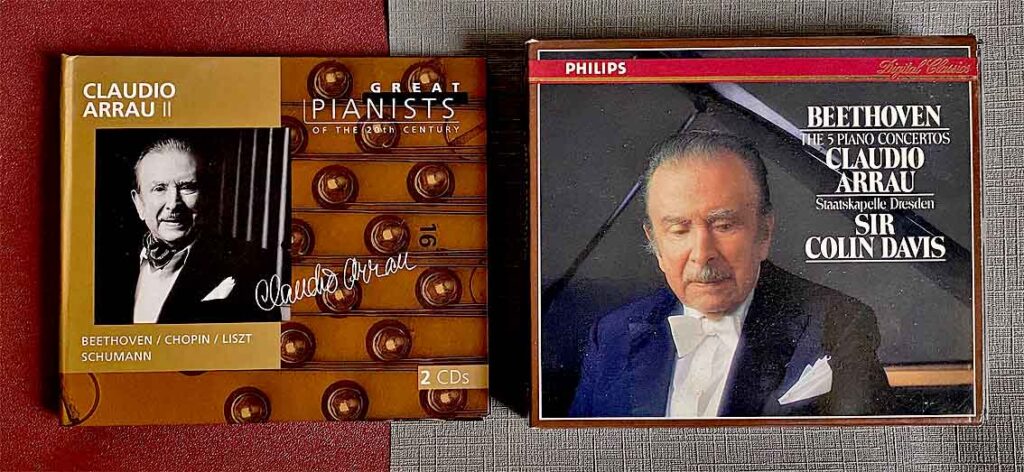

そのひとつがクラウディオ・アラウ。

彼の皇帝があまりに美しく素晴らしかったので、ベートーヴェンは4番以下もあらためて聴いてみたくなり協奏曲セットを引っ張り出しました。

皇帝と同じく、全曲コリン・デイビス指揮シュターツカペレ・ドレスデンで3枚セット。

ところが、第3番のみ2枚に跨がっており第1/2楽章はCD2、第3楽章はCD3の冒頭におかれ、続けて皇帝という配置になっています。

ひとつのCDもしくは曲を、一度しか聴かない場合はまだしも、私の場合は一枚のCDはほぼ何度か繰り返して聴くため、そのたびに入れ替えるのは手間であるし、ちょっとしたことであっても興がそがれるので、それがやりたくない。

マーラーやブルックナーのファンなら、ディスク交換も普通のことかもしれないけれど、たかだか40分ほどの曲でそれはしたくないわけです。

で、やむを得ずCD-Rに焼き直して続けて聞こうと思ったら、PC(iTunes)が読み込みはするけれど、どういうわけかその先の移動やコピーがどうしてもできません。

同じ方法でも他のCDでは問題なく、さらには同じセットの中でもできないのはこの1枚だけだから、ますます納得がいかず、ずいぶんムキになって思いつくかぎりの悪戦苦闘をしたけれど、ついにどうにもなりませんでした。

何か理由があるのだろうけれど、私にわかることではないし、こういうことは思いのほか神経がすり減ってイヤな疲れ方をするから諦めることに。

で、アラウのベートーヴェンなら、廉価盤で安く入手できるかも…と思ってHMVなどのサイトを見ると、なんと、これがほとんど見当たらないのにはちょとしたショックを受けることに。

アラウで検索しても、出てくるのは見慣れないライブ録音の類ばかりで、正規録音であるPHILLIPS(DECCA)のCDがほとんど商品として出てこないという目の前の現実に、ただ愕然となりました。

タワーレコードのほうはまだいくらかマシですが、それでも、以前とはもう様子が違っていました。

いまや音楽は配信が当たり前となり、CDは(わけてもクラシックは)売れないとずいぶん前に聞いていたけれど、それが現実のものとして迫ってきたことをあらためて認識させられ、アラウほどの偉大なピアニストでも「需要のない過去のピアニスト」に分類されるのかと思うと、なんだかたまらない気分になりました。

たしかネット上では、定額を支払うことで多くのCDを聴けるというのは聞いたことがあるけれど、要するにそういう手段に、世の中がどんどん切り替わっているということかもしれないし、そういうことに長けていればもっと可能性が広がるのかもしれませんが、、、

時勢に逆らうことはできないけれど、ズシッと手応えのある本物が、時代の波にさらわれて遥か沖へ遠ざかっていくような気にさせられるのは、やるせないものがあります。

この世からまったく消えてしまうわけではないにしても、博物館の収蔵庫に深く収められるような、聴きたくても気軽には手の届かないものになっていく覚悟を迫られているようです。